Dans le portrait que je souhaite vous brosser ici, je

reprends, comme dans mon épisode sur Mike Osborne, un sujet que j’avais déjà traité

dans les premières années de mon blogue; cette fois-ci mon attention se portera

sur un autre saxophoniste alto, Marion Brown, à qui j’avais consacré un court

article en 2009. J’avais intitulé cet article Marion Brown, ni vu ni connu,

tentant de souligner le relatif oubli critique dans lequel Brown se trouvait

alors; après de longues années de maladie, le saxophoniste allait s’éteindre l’année

suivante. Depuis cette époque (et même un peu avant), des efforts ont été faits,

autant du côté de la critique que de certains musiciens actuels, pour revaloriser

l’œuvre de ce pionnier du free jazz, qui reste malgré tout relativement méconnu

si on le compare avec certains de ses contemporains comme Cecil Taylor ou

Ornette Coleman. Avec de nombreuses rééditions (notamment de ses albums Impulse

des années 1970, longtemps hors des catalogues), quelques parutions de bandes

inédites et deux ou trois hommages, sa position au panthéon du jazz semble un

peu plus solide que lorsque j’ai écrit mon article il y a une douzaine d’années;

cependant, sa longue absence de la scène à partir des années 1990 l’ont privé d’une

situation de proéminence à laquelle il aurait eu droit, et si on se souvient de

lui aujourd’hui, c’est peut-être surtout pour son travail des années 1960, la

grande époque de la New Thing.

Pourtant, si on étudie un peu le parcours de Marion Brown,

on se rendra rapidement compte qu’on ne peut pas le réduire à un freejazzman de

la première génération : sa proximité avec la scène européenne dès la fin

des années 1960, ses collaborations avec une nouvelle génération de musiciens

créatifs afro-américains, et ses études d’ethnomusicologie montrent notamment

sa grande ouverture et sa volonté de ne pas s’enfermer dans le carcan du free jazz

(par ailleurs largement créé par certains critiques). Au début des années 1970,

avec une trilogie d’albums inspirés par sa Géorgie natale, Marion Brown réalise

sans doute son travail le plus original. Par la suite, cet amoureux du blues

reviendra à des formes plus conventionnelles, mais sa sonorité fragile, lyrique,

vocalisée, très humaine (partiellement inspirée, comme chez Anthony Braxton, de

Paul Desmond), continuera de le placer à mille lieues des saxophonistes plus «formattés»

qui sortent des écoles de jazz dès le début des années 1980. Dans son cas on

peut certainement dire que son style reflétait bien le personnage qu’il était

en public : sérieux, presque taciturne, intellectuel, engagé (notamment

dans les luttes pour les droits civiques), mais aussi sensible et conscient de

l’importance de certaines traditions.

Né à Atlanta en 1931 (et non pas en 1935 comme mentionné

dans plusieurs références), Brown est donc un presque contemporain d’Ornette

Coleman. Élevé par une mère monoparentale, il s’enrôle très tôt dans l’armée;

déjà marqué par la musique de Charlie Parker, il avait débuté le saxophone alto

dans son adolescence, puis allait étudier l’instrument au Clark College à Atlanta,

avec un ancien de chez Benny Carter et Chick Webb, le saxophoniste et flûtiste

Wayman Carver. On le retrouve ensuite à Washington D.C., étudiant en droit à la

Howard University; quand il se rend finalement à New York en 1962, il est déjà

familier avec la musique de l’avant-garde jazzistique naissante, celle de

Coleman et Coltrane. Membre de la Jazz Composers Guild, proche un temps de Bill

Dixon et de Sun Ra (on peut l’entendre jouer quelques pièces du maître de l’Arkestra

sur un CD des années 1990, en duo avec Gunter Hampel), c’est surtout par son

association avec Archie Shepp qu’il sera d’abord remarqué. On l’entend sur Fire

Music, le second album de Shepp pour Impulse, et les deux saxophonistes

font évidemment partie de l’impressionnante cohorte réunie par John Coltrane

pour une session révolutionnaire en juin 1965 (avec John Tchicai, Pharoah

Sanders, Freddie Hubbard, etc.) pour ce qui deviendra Ascension, document

fondateur de la deuxième vague du free jazz qui déferle bientôt sur New York. Si

on ne peut pas l’accuser d’avoir «surfé» sur cette vague, Marion Brown en est

bien une des figures centrales dans ces années 1965-66, avec deux albums sur le

label underground ESP-Disk’ (Marion Brown Quartet et Why Not,

dont nous avons entendu un extrait en ouverture), une participation au quartette

du pianiste Burton Greene (qui le considérait déjà comme un ancien), puis son

propre album sur Impulse, Three for Shepp, un clin d’œil à Archie bien

sûr, mais aussi au premier album Impulse de ce dernier, Four for Trane,

placé sous le parrainage de John Coltrane. Je vous propose de visionner un petit documentaire de Henry English où on entend le quartette de

Marion Brown en 1967, avec Dave Burrell, Bobby Kapp et son compatriote d’Atlanta,

le contrebassiste Norris Jones, dit Sirone :

Mais déjà à cette époque, Marion Brown va se tourner vers l’Europe :

son album Juba-Lee, enregistré en novembre 1966 à New York, ne paraît qu’en

Europe (et au Japon) sur étiquette Fontana. En 1967, il se fixe à Paris, où il

est artiste en résidence à la Cité internationale des Arts; s’il s’associe

alors naturellement à certains musiciens français ayant adopté les nouvelles

formes du jazz du moment (par exemple Beb Guérin ou Jacques Thollot), c’est

aussi à cette époque qu’il va initier une longue collaboration avec le

multi-instrumentiste allemand Gunter Hampel, en plus de faire appel à certains Américains

exilés en Europe, notamment Barre Phillips, Steve McCall, Kent Carter, Jeanne

Lee, mais aussi Leo Smith, jeune représentant d’une nouvelle sensibilité

illustrée à Chicago par l’AACM, avec qui Brown grave un album en duo en 1970. On

l’entend aussi en Belgique, aux Pays-Bas (l’album Porto Novo le fait

entendre en trio avec de jeunes représentants de l’Instant Composers Pool,

Maarten Altena et Han Bennink), dans différents festivals (le Free Jazz Meeting

de Baden-Baden, le festival de Molde en Norvège, l’International Holy Hill Jazz

Meeting de Heiligenberg); son association avec Hampel donne naissance à deux

albums sur l’étiquette Calig (Gesprächsfetzen et In Sommerhausen),

mais aussi à la trame sonore d’un film de Marcel Camus mettant en vedette Nino

Ferrer, Le Temps Fou, dont le disque est apparemment sorti avant le

film, qui n’apparait sur les écrans qu’en 1970 sous le titre Un été sauvage.

Extrêmement rare pendant des années, l’album est reparu l’an dernier en

réédition vinyle; en plus de Brown et Hampel, on peut y entendre le

trompettiste Ambrose Jackson, Barre Phillips, Steve McCall, et, aux percussions,

le cinéaste Alain Corneau!

Pour illustrer l’époque européenne de Marion Brown, je vous

propose de regarder un extrait des archives de l’INA filmé en 1967 avec Beb

Guérin à la contrebasse et Eddy Gaumont à la batterie; la pièce (qui apparait

également sur l’album Porto Novo) s’intitule Sound Structure :

Revenu aux USA en 1970, Marion Brown va souhaiter voir son fils naître à Atlanta malgré tout : revenu en Géorgie, il va célébrer les traditions du Sud et se remémorer les lieux de son enfance à travers une trilogie d’albums enregistrés entre 1970 et 1974. C’est d’abord Afternoon of a Georgia Faun, quatrième titre de l’étiquette de Manfred Eicher, ECM, qui se distingue déjà par une approche originale au jazz contemporain et par une prise de son spacieuse. Si le titre est un clin d’œil à Debussy, Brown crée une véritable symphonie minimaliste pour «petits instruments» sur la pièce-titre qui occupe la première face du disque : divers instruments de percussion, cloches, gongs, utilisation des ressources de la voix humaine (sifflements, claquements de langue, etc.), flûtes, occupent la première partie, alors qu’une contribution atonale surprenante de Chick Corea et la voix saisissante de Jeanne Lee dominent la deuxième partie de la pièce. Sur la deuxième face, occupée par Djinji’s Corner (Djinji est le prénom du fils de Brown, devenu depuis un artiste de hip-hop), les instrumentistes occupent des rôles un peu plus conventionnels au sein du développement de la pièce; mais la véritable originalité de l’album provient de la présence de trois «assistants», des non-musiciens que Brown a totalement intégrés à la performance. Les deux albums suivants de la trilogie se retrouvent chez Impulse, label avec lequel Brown renoue après son séjour européen. Si l’étiquette s’est quelque peu assagie après la disparition de John Coltrane en 1967, la présence au catalogue d’artistes comme Alice Coltrane, Pharoah Sanders, Albert Ayler, Ornette Coleman, Dewey Redman, Sam Rivers, le retour de Brown et Archie Shepp et le passage de Sun Ra sont autant de liens du label avec l’avant-garde dans la première moitié des années 1970. Geechee Recollections et Sweet Earth Flying, enregistrés et parus en 1973 et 1974 respectivement, complètent cette trilogie en demi-teinte où l’esprit de l’auteur perce comme peut-être nulle part ailleurs dans son œuvre. Le premier album Impulse évoque les Geechees (ou Gullahs), une communauté du Sud-Est des USA (Géorgie bien sûr, mais aussi les Carolines et le Nord de la Floride) qui a développé par sa relative isolation une culture créolisée mais qui conserve des éléments culturels venus d’Afrique centrale et de l’Ouest, notamment dans leur patois. L’évocation de la culture Geechee est renforcée par la présence de plusieurs percussionnistes, dont Steve McCall, Jumma Santos et le ghanéen A. Kobena Adzenyah. La poésie de Jean Toomer surgit sur Karintha, Buttermilk Button est un thème boppisant et bluesy rappelant un peu l’Art Ensemble of Chicago, exposé par Brown et Leo Smith, et les trois mouvements de Tokalokaloka ramènent aux stratégies de Afternoon of a Georgia Faun. Le troisième album de la trilogie, Sweet Earth Flying, laisse une bonne place à deux claviéristes aux styles fortement individuels, Paul Bley et Muhal Richard Abrams, qui utilisent l’instrument acoustique mais aussi le piano électrique et l’orgue; pour sa part, Brown y est à son plus lyrique à l’alto comme au soprano. Divisé en deux suites, l’album utilise certains procédés qui ne sont pas sans rappeler les constructions électriques contemporaines de Miles Davis. Mais écoutons plutôt un extrait de Geechee Recollections, une évocation du quartier d’Atlanta baptisé Buttermilk Bottom :

Après les curieux Vista (qui mêle des pièces de Stevie

Wonder et de Harold Budd - il reprendra Bismillahi ‘Rrahmani ‘Rrahim sur

l’album de Budd The Pavilion of Dreams trois ans plus tard) et Awofofora

(qui l’intègre dans un contexte presque fusion, avec des relents latins ou

reggae), Marion Brown obtient une maîtrise en ethnomusicologie de l’université

Wesleyan en 1976. On le voit aussi sur la scène des lofts à New York : il

apparaît par exemple sur la série Wildflowers, enregistrée lors d’un

festival au Studio RivBea de Sam Rivers la même année. Si sa musique semble s’assagir

à la fin des années 1970 (un peu à l’image de son ancien comparse Archie

Shepp), Brown trouve aussi de nouveaux champs d’expression, réalisant des

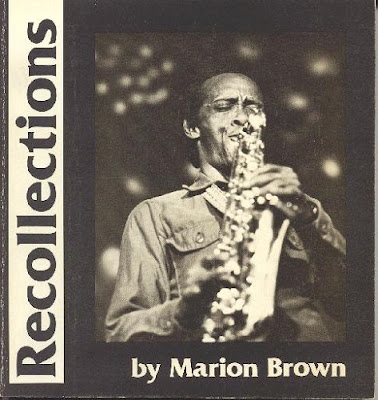

albums en solo (Solo Saxophone, paru en 1977 sur son propre label, Sweet

Earth Records, puis Recollections : Ballads and Blues for Alto

Saxophone, paru en 1985 sur le label suisse Creative Works) ou en duo avec

son vieux camarade européen Gunter Hampel (Reeds ‘n’ Vibes, Gemini).

Avec ses groupes réguliers cependant (sections rythmiques distinguées dont font

partie par exemple Stanley Cowell, Kenny Barron, Hilton Ruiz, Dave Burrell,

Reggie Workman, Cecil McBee, Roy Haynes, Philly Joe Jones, Warren Smith ou

Freddie Waits), le saxophoniste va surtout traiter un répertoire bien établi, dont

les jalons sont Fortunato, La Placita, Sweet Earth Flying,

Sunshine Road et le très beau November Cotton Flower; ce sont ces

thèmes et quelques standards qui forment la base de ses albums des années 1978-1980

pour le hollandais Timeless (La Placita – Live in Willisau), les

japonais Baystate (November Cotton Flower) et DIW (79118 Live) ou

le français Free Lance (Back to Paris). Sur Passion Flower, de

1978, il rend hommage à une de ses influences premières, Johnny Hodges, avec

des reprises de classiques de Ellington et Strayhorn. En 1979, la pianiste

Amina Claudine Myers interprète tout un album de ses pièces pour piano :

baptisé Poems for Piano, le disque est paru sur Sweet Earth Records.

Dans les années 1980, en duo avec Mal Waldron, il réalise

deux superbes albums pour Free Lance, Songs of Love and Regret (enregistré

en 1985) et Much More! (enregistré en 1988); on l’entend aussi avec Ahmed

Abdullah, Billy Bang, Sirone, Fred Hopkins et Andrew Cyrille au sein de The

Group, incarnation tardive du Loft Jazz, dans les années 1986-87. Brown se

consacre aussi aux arts visuels et à la poésie, et publie en 1984 le livre Recollections,

sous-titré Essays, Drawings, Miscellanea. Mais Marion Brown ralentit

aussi beaucoup ses activités à partir de la fin des années 1980; on l’entend

avec le groupe allemand Jazz Cussion, et il grave deux disques pour la

japonaise Venus (Offering et Mirante do Vale : Offering II);

on l’entendra surtout par la suite comme invité sur certaines pièces de son

fils Djinji. Il est également interviewé dans le documentaire Inside Out in

the Open de Alan Roth. Mais depuis la fin des années 1990, des problèmes de

santé et plusieurs opérations le tiennent éloigné de la scène; il passera ses

dernières années en Floride, dans une résidence. Marion Brown s’est éteint en

octobre 2010, à l’âge de 79 ans. Parmi les hommages à ce musicien hors normes,

mentionnons la pièce Song for Marion Brown sur l’album de Superchunk Indoor

Living en 1997, le disque Sweet Earth Flower de His Name is Alive en

2007, et Le Temps Fou du pianiste guadeloupéen Jonathan Jurion, paru en

2019.

Je vous propose de terminer ce portrait sur cet extrait vidéo en duo

avec Mal Waldron, filmée à Rennes en 1988. Quant au Viking, il devrait revenir

la semaine prochaine pour un nouveau portrait. D’ici là, restez négatifs (au

Covid) et abonnez-vous à mes chaînes Twitch et YouTube et à ma page Facebook. À

la prochaine!

On consultera une excellent discographie de Marion Brown en ligne ici.

Soulignons aussi un très bon texte sur la trilogie Afternoon of a Georgia Faun / Geechee Recollections / Sweet Earth Flying par The Bitter Southerner.

.jpg)