Les International Sweethearts of Rhythm.

Cette année, pour le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, j'ai eu envie d'écrire pour toutes les hip chicks (et tous les jazz cats) ce texte que j'ai baptisé Femmes de jazz.

Quand on pense aux femmes de jazz, on

pense presque automatiquement aux chanteuses : Billie

Holiday et son gardénia, Ella Fitzgerald saisie

au vol en plein scat, ou encore Nina Simone et

sa colère nécessaire… et avec cause : qui mettrait en doute l’immense

talent de ces trois-là et de bien d’autres, de Ethel Waters et Bessie Smith aux

nombreuses interprètes de talent de notre époque. Mais ces images, qui nous

viennent spontanément, mettent les femmes de jazz un peu à côté (ou

souvent devant) les autres musiciens. Par sa situation, la chanteuse de

jazz a longtemps été une exception, une attraction à part au sein des

orchestres de jazz; aujourd’hui même, la publicité met souvent de l’avant

l’image très glamour de la chanteuse de jazz, quitte à laisser les

musiciens et musiciennes bien loin derrière dans le décor. On peut penser par exemple à ces photos de celles qu’on appelait «canaris» à

l’époque des big bands : d’un côté une douzaine d’hommes, en tuxedos noirs

avec leurs instruments, et de l’autre la chanteuse, en robe blanche, qui vient

faire son numéro… Bien sûr l’image est marquante, mais en réalité nombre de

chanteuses cherchaient souvent à n’être qu’un autre des «gars du band», depuis

Billie Holiday jusqu’aux vocalistes free des années 1970. Quoiqu’il en soit, l’univers

des chanteuses de jazz est vaste et mériterait à lui seul plusieurs diffusions;

aujourd’hui j’ai plutôt cherché à faire un panorama de celles que l’histoire a

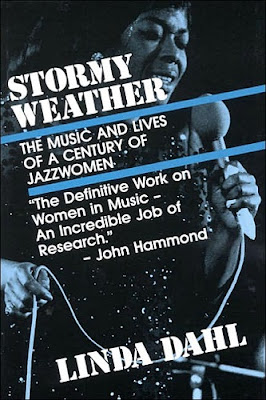

souvent occultées, méprisées et sous-représentées : les instrumentistes féminines dans le jazz. Pour ce

faire, j’utilise entre autres le livre de Linda Dahl paru en 1984, Stormy

Weather : The Music and Lives of a Century of Jazzwomen; c’est de ce

livre que je tire essentiellement les citations de mon texte de ce soir.

On sait que, comme bon nombre de

mouvements artistiques, le jazz n’a pas échappé à un machisme souvent rampant;

jusqu’à la démocratisation des facultés de musique et à l’ouverture de

départements de jazz dans la plupart des grands collèges et universités de la

planète (surtout à partir des années 1980), il est vrai que c’était une

sous-culture aux codes très masculins. Les raisons en sont multiples et

complexes; du point de vue historique, il est utile de rappeler la manière dont

s’est d’abord développée la musique afro-américaine, art de survivance et

d’affirmation d’une identité vivace mais tragiquement déracinée, bien sûr, mais

aussi élément constituant d’un besoin de communauté incontournable à la suite

de siècles d’esclavage et au moment d’une nouvelle ségrégation qui se met en

place à la fin du XIXe siècle. Un exemple concret de cet art de la survie et de

la communauté serait le fleurissement des clubs sociaux

à la Nouvelle-Orléans, clubs qui, en échange d’une contribution de leurs

membres, pouvaient mettre leurs richesses en commun pour agir comme ressource

d’entraide; c’est l’existence de ces clubs qui est à l’origine de la longue

survie de la tradition des brass bands par exemple, puisque parmi les

fonctions du club on retrouve la prise en charge de l’enterrement de ses

membres décédés. Mais longtemps ces clubs furent réservés aux anciens soldats,

aux travailleurs, aux artisans et aux professionnels, c’est-à-dire plutôt

exclusivement aux hommes de la communauté, et jusqu’à relativement récemment,

il était très rare qu’une des fameuses «funérailles jazz» suive le cortège

d’une femme. Si cet exemple explique en partie les origines d’un fort sentiment

de fraternité masculine qui s’est répandu dans divers aspects de la vie

afro-américaine du début du XXe siècle, il ne sous-entend évidemment pas que

les femmes ne jouèrent aucun rôle dans la transmission des traditions musicales

de la communauté; le milieu familial et les célébrations religieuses, par

exemple, au sein desquelles les femmes jouaient un rôle central, sont

évidemment à la fondation même du formidable mélange culturel qui donnera

naissance, dans les dernières décennies du XIXe siècle, à ce qu’on va bientôt

appeler «jazz».

Aujourd’hui, plus d’un siècle plus

tard, la présence des femmes dans le jazz est devenue incontournable, et des

figures contemporaines comme Maria Schneider, Nicole

Mitchell, Satoko Fujii, Matana Roberts ou Mary Halvorson nous

fournissent autant d’univers musicaux originaux qui enrichissent la scène

musicale et nourrissent un champ d’abord défriché par des pionnières dont je

vais tenter ici de faire un tour d’horizon.

On notera que bon nombre des

pionnières du jazz étaient des pianistes.

Pour les classes pauvres, le piano (ou l’orgue) étaient évidemment au centre

des célébrations religieuses pratiquées dans la plupart des rites, catholiques

comme protestants; pour les familles plus aisées l’instrument était un élément

incontournable de la demeure bourgeoise (à la Nouvelle-Orléans, par exemple, on

comptait de nombreuses familles créoles, de culture plus européenne et d’une

situation économique généralement meilleure que dans les quartiers de Uptown,

les quartiers noirs, plus pauvres). On comprendra ainsi que, malgré la

réticence des parents et de la communauté en général à considérer que le métier

de musicienne (à plus forte raison musicienne de jazz!) soit approprié pour une

jeune femme, le piano est tout de même un instrument acceptable pour que les

femmes puissent pratiquer la musique. Dans certains milieux, il semble même que

le piano ait été associé à des qualités plus féminines; Jelly Roll Morton, par

exemple, mentionne que dans sa jeunesse, être pianiste était considéré comme

efféminé; lui-même ne s’y consacrera qu’après avoir vu jouer, à l’opéra créole,

un pianiste qui, pour une fois, ne portait pas les cheveux longs! (On sait que

dans le langage des jazzmen, longhair est synonyme de musicien

classique, et par extension de quelqu’un qui n’est pas très à la page, un square

finalement…).

Musique pianistique par excellence,

justement, le ragtime atteint dès les dernières

années du XIXe siècle une grande popularité, grâce entre autres à l’explosion

des ventes de partitions; nombre de jeunes filles apprenant le piano dans les

premières décennies du XXe siècle seront donc mises en contact avec cette forme

inédite de musique afro-américaine, au rythme irrésistible : mes propres

grand-mère et grand-tante jouaient dans leur jeunesse le Raggity Rag de

Jean-Baptiste Lafrenière! Mais à l’origine même de la musique, on retrouve

certaines pianistes, ou ticklers, féminines, comme Ragtime Kate

Beckham, May Irwin, ou des compositrices comme May Aufderheide, Adeline

Shepherd, Muriel Pollock, ou encore Ida Emerson, qui collaborait avec l’auteur

de chansons Joseph E. Howard; ces derniers ont écrit ensemble le succès de 1899

Hello, Ma Baby (oui, la pièce de la grenouille dans les Looney Tunes!).

Si on estime que la vogue du ragtime se termine à peu près avec la mort de

Scott Joplin en 1917, son répertoire reste objet de fascination pendant de

nombreuses années, comme en témoigne cet enregistrement

de 1921 du célèbre Maple Leaf Rag par une virtuose montréalaise

et célèbre accompagnatrice de films muets, Vera Guilaroff :

Si la popularité du ragtime était due en grande partie à la large distribution de la musique en feuilles, pour le grand public c’est encore la scène qui sera, avant l’arrivée de la radio, le principal lieu de diffusion pour la musique. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c’est par le music-hall, les chansons du vaudeville, des tent shows et des minstrel shows que vont se propager les nouvelles formes musicales, souvent inspirées de la musique des anciens esclaves; bien que stéréotypées, voire parfois dégradantes pour les afro-américains, ces nouvelles formes seront toutefois réappropriées par les artistes noirs eux-mêmes. Les troupes que forment ces artistes, souvent familiales, mettent à profit tous les talents de ses membres, femmes et enfants compris! La famille Young, par exemple, était basée à Algiers, un quartier de la Nouvelle-Orléans; dirigée par le père, Billy, la troupe familiale se produisait dans les cirques et les carnavals depuis la Floride jusqu’au Minnesota. On sait que c’est au sein de cette cellule familiale singulière que se développèrent les talents de Lester Young, le Président lui-même, et de son frère, Lee, excellent batteur; mais également douées semblent avoir été leur mère, Lizetta, et leur sœur, Irma. Dans l’Oklahoma, l’orchestre de Harold ‘Doc’ Pettiford allait être une école très enrichissante pour un jeune contrebassiste qui deviendra plus tard assez célèbre, Oscar Pettiford, mais encore une fois les femmes de la famille jouaient un rôle important dans l’organisation : la mère enseignait la théorie musicale et l’harmonie, une des sœurs, Leontine, tenait le piano, jouait de plusieurs instruments à anche et s’occupait des arrangements; l’autre soeur, Marjorie, était selon Oscar lui-même une excellente saxophoniste. Au Texas, bien qu’ils n’aient jamais constitué une troupe à proprement parler, la famille Teagarden était un autre formidable incubateur, avec les frères Charlie et Jack Teagarden (qui aura plus tard la popularité que l’on sait), mais aussi les sœurs Clois, batteuse, et Norma, pianiste; cette dernière a eu une assez longue carrière, notamment dans l’orchestre de Jack dans les années 1940 et 50.

Si j’ai mentionné certaines traditions

de la Nouvelle-Orléans c'est que c'est évidemment un endroit d'importance capitale

dans l’élaboration, le métissage et l’évolution de plusieurs formes de musique

afro-américaine. L’histoire de la ville est remplie de figures

semi-légendaires hautes en couleur, et ses personnages féminins ne font pas

exception, depuis la prêtresse vaudou Marie Laveau jusqu’aux fameuses

tenancières de Storyville comme Lulu White, ou encore Antonia Gonzales, qui

attirait parfois les clients en jouant du cornet. Chanteuse de blues au

répertoire limité (elle ne connaissait apparemment qu’une seule chanson), Mamie

Desdoumes était une autre habituée du District, s’accompagnant au piano

des trois doigts qui restaient à sa main droite. Plus tard, Jelly Roll Morton

l’immortalisera en endisquant Mamie’s Blues (qu’on connait aussi sous le titre 2:19 Blues).

Baignées dans l’atmosphère très musicale de la Cité du Croissant, quelques

femmes, encore une fois majoritairement des pianistes, vont tenter d’intégrer

la très serrée «fraternité» des musiciens néo-orléanais; je vous en présente

trois ici qui auront quand même d’assez longues carrières.

La doyenne du groupe est celle qu’on

surnommait ‘Sweet Emma’, et éventuellement ‘The

Bell Gal’, parce qu’elle accompagnait son jeu de piano et ses chansons de

clochettes attachées ses jarretières. Emma Barrett était née en 1897,

et, dotée d’une oreille exceptionnelle, son apprentissage musical fut largement

autodidacte. Rejoignant l’Original Tuxedo Orchestra de Papa Celestin en 1923,

elle suit ensuite son co-leader, William ‘Bebe’ Ridgley, au sein d’une nouvelle

édition de cet orchestre. Développant un jeu de piano vigoureux et un style

vocal inspiré des chanteuses de blues de l’ère classique, Sweet Emma devient à

partir de la fin des années 1950 une des figures les plus populaires du jazz

traditionnel de la Nouvelle-Orléans, participant à la fondation du Preservation

Hall, et réalisant quelques disques typiques et prisés par les touristes.

Souffrant d’un AVC en 1967, elle reste cependant active, et on la verra

régulièrement, la tête toujours coiffée de son inséparable bonnet rouge, au

Preservation Hall, jusqu’à peu de temps avant sa mort, en 1983, après une

carrière qui a couvert plus de six décennies!

Celle qui devait succéder à Sweet Emma

au sein de l’Original Tuxedo Orchestra sera Jeanette

Salvant. Née en 1906 dans le Mississippi, elle joue du piano dans sa

jeunesse à l’église et à l’école; son oncle était le pianiste de blues Tuts

Washington. Remarquée par Papa Celestin lors d’une audition de lecture à vue,

elle restera au sein du Tuxedo jusqu’en 1935, enregistrant avec l’orchestre

pour Columbia entre 1926 et 1928. Mariée au banjoïste de l’orchestre, Narvin

Kimball, elle quitte temporairement la musique pour élever ses enfants, mais

elle continue de se produire à l’occasion, et elle rejoint l’orchestre de

Celestin dans les années 50. Après la mort du leader, elle demeure au sein du

Tuxedo sous la direction de Albert ‘Papa’ French, et collabore avec de

nombreuses figures du jazz de la Nouvelle-Orléans, comme Paul Barbarin, Kid

Thomas ou le Preservation Hall Jazz Band. Quittant la Nouvelle-Orléans dans les

années 1990, elle est décédée en Caroline du Sud en 2001, à l’âge de 94 ans.

Je vous ai préparé un petit montage où

on peut voir, d’abord Sweet Emma Barrett avec une brochette de vétérans pour

une émission spéciale du Art Ford’s Jazz Party en 1958, puis Jeanette Kimball

au sein de l’Original Tuxedo Jazz Band en 1964 :

Une troisième pianiste, également

chanteuse de blues, de la Nouvelle-Orléans, Billie

Pierce. Née Wilhelmina Madison Goodson en Floride en 1907, elle suit

l’exemple de son père, sa mère et ses cinq sœurs, qui chantent et jouent tous du

piano, notamment au sein de l’église baptiste. Très religieux, ses parents

désapprouvent la curiosité de leurs filles pour la musique de danse, le ragtime

ou le blues, mais les sœurs trouvent quand même le moyen de se faufiler pour

entendre les groupes de passage. Billie a 13 ans lorsqu’elle remplace, au pied

levé, l’accompagnateur de Bessie Smith; elle en a à peine 15 lorsqu’elle adopte

le mode de vie d’une musicienne et part sur la route avec une série de troupes

de carnaval et de ces orchestres locaux qu’on nomme alors Territory Bands. En

1929, au moment de la crise, elle se rend à la Nouvelle-Orléans pour remplacer

sa sœur malade, qui avait trouvé un engagement avec Buddy Petit sur un des

fameux bateaux à vapeur qui faisaient excursion sur le lac Pontchartrain. Elle

décide de rester dans la ville, épousant en 1935 le trompettiste et chanteur

créole De De Pierce; les deux formeront un duo familier, fidèle à l’esprit du

blues classique (dans lequel excellait Billie), enrichissant leur répertoire de

chansons créoles (spécialités de De De), toujours sur fond du piano de Billie

Pierce, typiquement barrelhouse. Familiers du Luthjen’s Dance Hall

pendant près d’un quart de siècle, Billie et De De ont représenté une

institution incontournable de la Nouvelle-Orléans, réalisant plusieurs disques

à partir des années 1950. Billie Pierce est décédée en 1974, quelques mois

après De De.

-------

Les différentes migrations de

musiciens de la Nouvelle-Orléans et du Sud en général ont été assez largement

étudiées par les historiens du jazz; attirés par un climat racial moins hostile

et de meilleures opportunités de travail, plusieurs musiciens rejoindront la

Californie ou New York, mais surtout Chicago, où

on retrouve, au début des années 1920, des figures majeures comme Freddie

Keppard, Jelly Roll Morton, les frères Johnny et Baby Dodds, Kid Ory et King Oliver. On sait l’impact

qu’aura ce dernier avec son Creole Jazz Band, qui réunit le vétéran cornettiste

avec son protégé, un jeune homme grassouillet fringué comme un paysan qui

débarque tout juste de Louisiane, un certain… Louis Armstrong! Il n’a rien pour

impressionner la pianiste du groupe, qui reconnaît

cependant assez vite ses qualités exceptionnelles de musicien. De trois ans

l’aînée du jeune Louis, Lil Hardin était née à Memphis en 1898; d’abord

employée comme démonstratrice dans un magasin de musique sur State Street à

Chicago, elle fera l’apprentissage du jazz à la dure lorsqu’elle auditionne

pour un groupe de néo-orléanais dirigé par le clarinettiste Lawrence Duhé; voici

comment elle décrit la rencontre : «Ils m’ont poliment expliqué qu’ils

n’avaient pas de partitions, et qu’ils n’en utilisaient jamais. Je leur ai

alors demandé dans quelle tonalité serait le premier morceau. J’aurais aussi

bien pu parler une autre langue, parce que le leader m’a répondu :

« Quand tu entends deux coups, commence à jouer!»». Chez Oliver, la

pianiste joue un rôle assez important : c’est elle qui se charge de

transcrire les arrangements du groupe, y compris les fameux breaks à

deux cornets avec lesquels Oliver et Armstrong régalent le public aux Lincoln

Gardens et qui seront immortalisés sur une série de disques célèbres pour

Gennett en 1923.

Épousant Louis Armstrong en 1924, Lil va prendre la carrière du trompettiste en main; c’est elle qui le pousse à quitter l’orchestre d’Oliver pour rejoindre New York et l’orchestre de Fletcher Henderson. De retour à Chicago, elle joue aussi un rôle important dans la série d’enregistrements réalisés par Louis à cette époque, les fameux Hot Fives et Hot Sevens, contribuant quelques compositions devenues célèbres, dont Struttin’ with Some Barbecue. Si son jeu de piano a souvent été jugé inégal sur cette série avec Louis, on peut mieux l’apprécier sur une autre série de disques de la même époque avec les New Orleans Wanderers et les New Orleans Bootblacks, pour Columbia en 1926. C’est le tromboniste Preston Jackson qui la décrit le mieux : «Lil n’a jamais été éclatante. Elle est une bonne soliste et elle accompagne solidement, quatre accords par mesure, tel que prescrit par le docteur! Quand vous mettez un des disques par Louis Armstrong, un des disques du Hot Five, écoutez la base, le fondement. Ça devient évident.» Autrement dit, Hardin n’est pas une pianiste «orchestrale» comme pouvait l’être par exemple Jelly Roll Morton, qui était pourtant une de ses influences avouées.

Si Lil Hardin

Armstrong se sépare de Louis dans les années 1930, elle va rester proche

de Satchmo jusqu’à la mort de ce dernier. Elle approfondit ses études de

musique, dirige un All Girl Orchestra à la NBC, puis entre chez Decca, où elle

accompagne divers chanteuses et chanteurs de blues (notamment Alberta Hunter),

en plus de réaliser plusieurs disques avec ses propres petits groupes, qui

mettent de l’avant ses qualités de chanteuse; parmi ses sidemen, on retrouve des solistes Swing

comme Chu Berry, Buster Bailey et Jonah Jones. Elle abandonne momentanément la

musique à la fin des années 1940 et se fixe de nouveau à Chicago. Un bref

passage en Europe, au début des années 1950, lui

permet de réaliser une session en trio avec Sidney Bechet et Zutty Singleton.

En 1957, elle enregistre un disque de souvenirs pour Riverside, label qui

l’inclut également quelques années plus tard dans sa série

Chicago : The Living Legends. Peu après la mort de Louis, en

1971, elle participe à une émission télévisée en hommage à celui dont elle

avait pratiquement lancé la carrière près de 50 ans plus tôt; mais au cours du

programme, elle est victime d’un malaise cardiaque et décède avant d’arriver à

l’hôpital; elle avait 73 ans.

On peut voir Lil Hardin Armstrong dans

cet extrait de l’émission Chicago and All That Jazz, diffusée par la NBC

en 1961; elle y interprète une version de la composition de Jelly Roll Morton, The

Pearls, puis accompagne Mae Barnes, Henry ‘Red’ Allen et Buster Bailey sur

un vieux classique des Hot Fives, Heebie Jeebies :

Si Lil Hardin a été très visible grâce

à son association à King Oliver et Louis Armstrong, elle n’a pas été la seule

pianiste d’importance issue de la scène de Chicago; d’égale importance au moins

aura été Lovie Austin, active à la même

époque. Née dans le Tennessee en 1887 sous le nom de Cora Taylor, elle adoptera

ensuite le nom de famille Calhoun, d’après son premier mari, puis celui de

Austin, d’après son deuxième mari, un artiste de vaudeville avec qui elle part

en tournée; elle sera également accompagnatrice de plusieurs chanteuses de

blues. Fixée à Chicago en 1923, elle y monte ses propres revues, dont la Lovie

Austin’s Revue, qu’elle mène en 1926 jusqu’à New York, au Club Alabam. Elle

devient également une des pianistes maison de l’étiquette Paramount, organisant son propre groupe, les Blues

Serenaders, pour accompagner certaines des chanteuses les plus populaires de

cette première «ère du blues» sur disque, notamment Ida Cox, Alberta Hunter, Ma

Rainey, et même Ethel Waters, en plus de laisser une douzaine de faces instrumentales où s’illustrent Tommy Ladnier,

Johnny Dodds, Kid Ory ou encore Natty Dominique. On peut se faire une bonne

idée de son jeu de piano à son apogée en écoutant son accompagnement à Ladnier

et au clarinettiste Jimmy O’Bryant sur une composition de Austin enregistrée en

novembre 1924, Traveling Blues :

Pendant une vingtaine d’années, Lovie Austin sera aussi cheffe d’orchestre, arrangeuse

et directrice musicale dans la fosse du Monogram Theater à Chicago, et c’est

dans ce rôle qu’elle va marquer une autre femme de jazz importante, Mary Lou

Williams, qui se rappelle l’avoir vue dans un théâtre à Pittsburgh dans sa

jeunesse :

«Je me

souviens avoir vu cette femme géniale assise dans la fosse, dirigeant un groupe

de six hommes, les jambes croisées et la cigarette au bec, accompagnant le

spectacle de la main gauche et écrivant la musique du prochain numéro de la

main droite. Wow! Ma conception est entièrement basée sur les quelques

rencontres que j’ai eues avec Lovie Austin.»

Mais l’arrivée de la guerre va priver

Lovie Austin de bons musiciens et elle devra abandonner momentanément la

musique, se faisant gardienne de sécurité dans une usine militaire. Après la

guerre, elle sera pianiste dans une école de

danse, mais elle retrouve à l’occasion ses fonctions d’accompagnatrice de

chanteuses de blues, notamment avec Chippie Hill; comme Lil Armstrong, elle

fera partie de la série Chicago : The Living

Legends pour l’étiquette Riverside au début des années 1960 :

pour l’occasion, elle retrouve Alberta Hunter. Lovie Austin est décédée à

Chicago en 1972, à l’âge de 84 ans.

À Chicago et dans le Midwest, dans les

années 1920 et 1930, on peut retrouver nombre de pionnières dont la plupart ne

nous sont connues que de nom et de réputation; on aura compris que les traces

discographiques de cette époque sont rares, à l’image des difficultés que les

instrumentistes féminines vont rencontrer tout au long de l’histoire du jazz,

difficultés dont on peut retrouver des traces encore aujourd’hui. Mais nous y

reviendrons.

Mentionnons ici les pianistes Irene Armstrong (plus

tard épouse de Teddy Wilson, et autrice sous le nom de Irene Kitchings de Some

Other Spring, qu’interprétera son amie Billie Holiday); Lil ‘Diamonds’ Hardaway, également chanteuse de

blues, avait déjà accompagné Ma Rainey sous le nom de Lil Henderson; elle a

gravé quelques faces pour Vocalion en 1928 et, avec ses Gems of Rhythm, pour

Decca en 1936; Mabel Horsey, dont on sait très peu de choses, a laissé

avec son Hot Five deux faces intéressantes pour Gennett en 1928; et Georgia

Corham qui a dirigé son propre orchestre, les Syncopators, et été une

accompagnatrice pour le célèbre label Black Swan. Parmi les musiciennes blanches

de Chicago, comptons la contrebassiste Thelma Terry,

qui a laissé six faces avec ses Playboys, dont faisait partie un jeune Gene

Krupa. Également de Chicago, la trompettiste Dolly

Jones sera aussi connue sous les noms

de Doli Armenra et Dolly Hutchinson; sa mère, Diyaw Jones était une

trompettiste de renom qui a aussi enseigné à Valaida Snow (dont nous parlerons

plus tard) : mère et fille font partie de la troupe familiale. Dans les

années 1920, elle fait partie des Three Classy Misses avec Irene Armstrong et

la violoniste Kathryn Perry; elle sera la première femme trompettiste à

enregistrer un solo de jazz hot avec le Gutbucket Five du tromboniste de

la Nouvelle-Orléans, Albert Wynn. Elle fera ensuite partie des Harlem Harlicans

de Lil Armstrong, et dans les années 1930 elle apparait dans un film du pionnier

du cinéma afro-américain, Oscar Micheaux, dont je tire ce petit montage :

Mais la figure majeure du jazz du

Midwest, et probablement la plus importante instrumentiste, compositrice et

arrangeuse féminine de l’histoire du jazz, c’est évidemment Mary Lou Williams. Née à Atlanta, celle qui

s’appelle d’abord Mary Elfrieda Scruggs, puis Burleigh d’après son beau-père,

grandit à Pittsburgh; dès l’âge de six ans, elle divertit les voisins avec son

talent précoce de pianiste. Jeune adolescente, elle est déjà sur la route avec

des troupes de vaudeville, de cirque et de carnavals. Elle rencontre bientôt un

saxophoniste nommé John Williams, qui va souvent prendre sa défense face à des

gérants et des artistes réticents à engager une femme pianiste; elle épouse

Williams en 1927, et les deux seront actifs à Memphis à cette époque. Plus tard

la même année, le couple déménage à Oklahoma City, et c’est là qu’ils

participeront à la genèse d’un des orchestres les plus distingués du jazz du

Midwest, qui prendra bientôt le nom de Andy Kirk and his Twelve Clouds of Joy. Dans

les premières années, Mary Lou n'est

officiellement que la chauffeuse de l’orchestre, mais, dit-elle, «si les choses

allaient mal et que les gens ne dansaient pas, ils envoyaient quelqu’un me

chercher et je rentrais jouer Froggy Bottom ou un autre boogie woogie –

et là ça se mettait à bouger!». En 1931, elle est officiellement compositrice

et arrangeuse pour l’orchestre, et les producteurs insistent pour que ce soit

elle qui apparaisse sur les enregistrements des Clouds of Joy; en 1930, elle

avait déjà gravé une paire de ses propres compositions en solo pour Brunswick,

dont ce Night Life :

À la fin de 1931, Williams devient

finalement membre à temps plein de l’orchestre

de Andy Kirk; c’est surtout elle qui sera derrière le succès de l’orchestre

dans les années 1930, fournissant des compositions et des arrangements dans le

meilleur style Kansas City, notamment Walkin’ and Swingin’, Mary’s

Idea et Little Joe from Chicago, en plus d’une pièce de Cahn et

Chaplin qui lui reste associée, The Lady Who Swings the Band! Parallèlement,

elle écrit des arrangements pour certains des orchestres les plus populaires de

la Swing Era, comme ceux de Earl Hines, Tommy Dorsey et Benny Goodman; ce

dernier, devant le succès de la pièce de Williams Roll ‘em, tente d’obtenir

d’elle un contrat exclusif mais cette dernière refuse, préférant demeurer avec

les Clouds of Joy. Par contre, Mary Lou Williams sera bientôt victime de son

hyperactivité; fatiguée de la route, elle quitte les Clouds of Joy en 1942 et

divorce de John Williams; nous retrouverons Mary Lou plus tard pour ses

activités à partir des années 1940.

Si elle est d’abord une chanteuse, Blanche Calloway a

aussi été une cheffe d’orchestre importante dès les années 1920. En 1931, on

lui impose la direction d’orchestres véritablement dirigés par le trompettiste

Charlie Gaines, puis par Andy Kirk; mais elle forme bientôt son propre

orchestre, Blanche Calloway and her Joy Boys, un des meilleurs de son temps, où

on retrouve des musiciens comme Ben Webster, Vic Dickenson, Clyde Hart et Cozy

Cole. Mais les conventions de l’époque jouent contre cet orchestre dont le

leader est une femme, et la puissante agence de Irving Mills, qui avait déjà

lancé Duke Ellington, lui préférera pour remplacer le Duke au prestigieux

Cotton Club le propre frère de Blanche, Cab Calloway… En 1938, Blanche Calloway

doit déclarer banqueroute; elle sera plus tard gérante de la chanteuse Ruth

Brown, entre autres, mais elle n’atteindra jamais le statut auquel son talent

lui aurait donné droit.

De la même façon, si on se souvient

aujourd’hui du nom de Leora Meoux (ou Meaux)

Henderson, c’est principalement par sa participation à l’orchestre

de son mari, Fletcher Henderson, auprès duquel elle a tenu le rôle

d’arrangeuse, de gérante de tournée, et occasionnellement de remplaçante au

sein des sections de trompettes et de saxophones. Mais Leora dirigea aussi son

propre orchestre féminin, les Vampires, qui apparut entre autres parallèlement

à l’orchestre de Fletcher au Roseland Ballroom vers 1927; elle participera

aussi à l’orchestre féminin dirigé par Lil Armstrong au début des années 1930.

Si Leora Meoux n’était pas d’abord une trompettiste improvisatrice, de son

propre aveu, elle viendra au jazz au contact de Louis Armstrong lorsque

celui-ci fait partie de l’orchestre de Fletcher en 1924, comme nombre des

autres musiciens du célèbre big band.

Dans les années 1930, les femmes instrumentistes sont encore assez rares,

même au sein des importantes cohortes de ces big bands qui vont bientôt

pulluler après le succès de Benny Goodman en 1935. C’est au sein de la culture

des jam sessions intenses de Kansas City qu’on retrouve la pianiste Margaret

Johnson, dite ‘Countess’ ou ‘Queenie’. Membre de l’orchestre de Harlan

Leonard et amie de Lester Young, Johnson n’a laissé qu’une seule session, au

sein de l’orchestre de Billie Holiday en 1938. Remplaçant Mary Lou Williams

dans les Clouds of Joy en 1939, Johnson succombe à la tuberculose la même

année, âgée d’à peine 20 ans…

L’histoire de Valaida Snow est

moins brève mais pas moins tragique. Née en 1904 au sein d’une famille de

musiciens, Snow est déjà en vedette dans les clubs de Philadelphie et Atlantic

City à l’âge de 16 ans. Trompettiste virtuose, son style brillant et ses

talents d’amuseuse (elle est aussi une chanteuse de talent et une danseuse

complète) lui vaudront le surnom de ‘Little Louis’, en référence à Armstrong. Sa

carrière la mènera vite un peu partout dans le monde : dès 1926, elle fait

partie des Serenaders du batteur Jack Carter, qui se rendent en Chine, à

Singapour, en Inde et en Indonésie! Quelques années plus tard, elle se rend en

URSS, au Moyen Orient et en Europe; elle grave ses premiers disques à Chicago

en 1933, accompagnée par l’orchestre de Earl Hines. Elle apparait dans des

films à Hollywood et se retrouve en vedette de l’Apollo Theatre, mais elle

trouve sans doute la vie européenne moins

contraignante, et on la retrouve surtout à Londres et à Paris, où on l’aperçoit

dans quelques classiques cinématographiques du réalisme poétique, L’Alibi de

Pierre Chenal, et Pièges de Robert Siodmak. C’est au cours de son séjour

en Scandinavie, en 1940, que la guerre la rattrape, lors de l’invasion

allemande du Danemark. Accusée de vol et de possession de drogue, elle est

emprisonnée dans une prison danoise administrée par les nazis pendant deux ans;

l’expérience laissera des traces indélébiles chez Snow, et malgré un retour à l’Apollo en 1943, elle ne

retrouvera jamais sa stature d’avant-guerre. Valaida Snow est décédée d’une

hémorragie cérébrale en 1956, âgée d’à peine 51 ans. Je vous fais écouter Valaida

Snow à son meilleur dans cette version du St. Louis Blues de W.C. Handy,

gravé au Danemark en 1940 avec l’orchestre du saxophoniste Winstrup Olesen :

On aura compris que les femmes

instrumentistes sont encore assez rares à l’ère du Swing, même si on aurait pu

penser que les cohortes des big bands de 12 ou 15 musiciens auraient eu besoin

de l’ajout du talent des musiciennes actives dans les années 1930 et 40; le

machisme y est évidemment pour beaucoup : un chef d’orchestre célèbre

comme Buddy Rich déclarera par exemple : «je n’engagerai jamais une

poulette (chick) dans mon orchestre». Mais tous ne sont pas nécessairement de l’avis

de Rich; Woody Herman par exemple engage la trompettiste Billie Rogers en 1941, la trompettiste dirigera deux ans plus tard son propre orchestre.

Après un séjour chez Jerry Wald, puis à la tête d’un sextette, Rogers quitte la

musique en 1947. D’abord remarquée dès les années 1930 dans le big band de Mike

Riley, la saxophoniste L’ana Webster referra

surface dans les années 1940 sous le nom de L’ana Hyams au sein des Hip Chicks

avec sa belle-sœur, la vibraphoniste Margie Hyams. Un peu plus tard, dans les

années 1950, la saxophoniste Elsie Smith rejoindra le big band de Lionel Hampton, prenant la

relève de solistes considérés comme plutôt virils, en l’occurence Illinois

Jacquet, Arnett Cobb et Eddie Chamblee.

Une vogue inattendue va bientôt

relativiser cette misogynie ambiante : celle des orchestres féminins, qui

se multiplieront à partir du milieu des années 1930. Mais le phénomène n’était pas

nouveau : dès les dernières décennies du XIXe siècle, certaines troupes de

minstrels, de vaudeville et certaines fanfares sont parfois composées

uniquement de femmes. Une pionnière de la musique de scène, Marie Lucas était

tromboniste, pianiste et arrangeuse, fille d’une des légendes du music-hall, le

chanteur de minstrel shows et de vaudeville Sam Lucas. En 1915, après la

mort de son père, elle dirige le Lafayette Ladies’ Orchestra, mais aussi des

orchestres masculins, un peu partout sur la Côte Est, tout au long des années

1910 et 1920. J’ai déjà mentionné les orchestres féminins dirigés par Leora

Meoux Henderson et Lil Hardin Armstrong, mais pour ces quelques formations de

valeur, on en trouvait autant qui n’étaient pas grand-chose de plus que des

coups un peu fumeux, des gimmicks d’agents d’artistes en manque d’idées

originales. Par contre, un des gérants plus sérieux, Irving Mills, qui avait

déjà lancé Duke Ellington et Cab Calloway, fonde en 1934 un orchestre mixte (hommes et

femmes) intéressant mais éphémère, le Mills Cavalcade Orchestra. La même année,

Mills est sollicité par le promoteur Alex Hyde, qui le convainc de monter un

orchestre qui sera cette fois exclusivement féminin, Ina Ray Hutton and the Melodears. Ina Ray Hutton était un nom

de scène utilisé par Odessa Cowan, ancienne danseuse et chorus girl des

Ziegfeld Follies; surnommée la Blonde Bombshell of Rhythm, on comptera sur ses

charmes pour promouvoir les Melodears; mais au-delà de son image de jolie

blonde qui fait mine de diriger sa cohorte, Hutton s’est affirmée comme une

bonne chanteuse et une danseuse de talent. Quant à l’orchestre, on pourra se

rendre compte de son excellent niveau dans cet extrait filmé de 1936 (on

remarquera le court solo de la guitariste, qui rappelle un peu Eddie

Lang) :

Les Melodears vont exister jusqu’en

1939; Hutton continuera sa carrière avec un orchestre masculin, avant de

reformer un big band féminin en 1949, qui apparaîtra dans sa propre émission de

télévision, le Ina Ray Hutton Show, dans les années 1950. Hutton prendra

sa retraite de la scène en 1968, elle est décédée en 1984.

Parmi les autres orchestres féminins

de la Swing Era, on peut citer les groupes dirigés par la pianiste Elinor

Sten (Elinor and her Smoothies), par la trompettiste Louise Sorenson

(les Ingenues, basées à Chicago – on pense au film Some

Like It Hot – et qui se rendront jusqu’en Australie!), par Ada Leonard (dont

l’orchestre allait divertir les soldats américains pendant la guerre), ou

encore par Rita Rio, qui sera connue plus

tard au cinéma sous le nom de Dona Drake. Mentionnons aussi Frances Carroll et ses

Coquettes, qui mettaient en vedette la batteuse Viola Smith, qui est

restée active presque jusqu’à sa mort en 2020, à l’âge de… 107 ans! Les

orchestres dont j’ai parlé jusqu’à présent étaient majoritairement composés de

femmes blanches; à cette époque de ségrégation raciale, hélas, peu de groupes

étaient mixtes… Des orchestres de femmes noires vont cependant aussi voir le

jour, notamment les Harlem Playgirls, dès

1935; celles-ci sauront étonner un public d’abord sceptique lors de leur

passage au légendaire Savoy Ballroom en 1938.

Mais l’orchestre féminin le plus

remarquable de l’ère du Swing, à plusieurs niveaux, aura des origines

surprenantes : c’est pour récolter des fonds pour une école du Mississippi

accueillant des orphelines, la Piney Woods School, que se forment d’abord les International Sweethearts of Rhythm, modelées sur

les Melodears de Ina Ray Hutton, mais avec des élèves de Piney Woods, en

majorité des afro-américaines mais aussi des jeunes filles d’origine asiatique

ou latino-américaine. Le directeur de l’école, Laurence C. Jones, cherche à

recruter des musiciennes talentueuses de toutes origines, et l’orchestre fait

bientôt parler de lui un peu partout. En 1941, les Sweethearts

commencent à tourner sérieusement. Avec l’entrée en guerre des USA et le

départ de plusieurs hommes pour leur service militaire, on connaît le nouveau

rôle dévolu à bien des femmes qui entrent désormais dans le monde du travail

pour pallier ces départs et aussi pour participer à l’effort de guerre; pour

les big bands, la situation est semblable et il se trouve soudainement un

espace inédit pour qu’un orchestre comme les Sweethearts of Rhythm se taille

une place sur le devant de la scène. C’est la chanteuse Anna Mae Winburn qui en assumera alors la direction, les arrangements

étant confiés d’abord à Eddie Durham (qui formera bientôt son propre All-Star

Girls Orchestra), puis à Jesse Stone. Ce dernier va recruter quelques

musiciennes professionnelles pour permettre à l’orchestre d’atteindre un

meilleur niveau, et aux autres membres d’acquérir de l’expérience à leur

contact. Parmi ces nouvelles solistes, mentionnons deux des vedettes des

Sweethearts, la trompettiste et chanteuse Ernestine

‘Tiny’ Davis, et la saxophoniste Violet ‘Vi’ Burnside. L’orchestre se

produit surtout dans les quartiers afro-américains, et la présence de

musiciennes blanches au sein du groupe va évidemment causer des frictions lors

des passages des Sweethearts dans le Sud des USA (même

au sein des orchestres d’hommes, la mixité raciale était extrêmement rare à

cette époque). Jusqu’à la fin des années 1940, les Sweethearts, dont

l’arrangeur était désormais Maurice King, conserveront une grande popularité

dans les quartiers Noirs, n’hésitant pas à affronter à l’occasion d’autres orchestres prestigieux, comme ceux de

Fletcher Henderson, Erskine Hawkins ou Earl Hines (on dit d’ailleurs que Hines,

comme Jimmie Lunceford, étaient très enthousiastes à propos des qualités

évidentes des Sweethearts). Parmi les musiciennes qui passèrent par les rangs

de cette institution unique durant la dizaine d’années que dura son aventure,

on retrouve, en plus de Davis et Burnside, Edna Williams (trompette), Roz Cron

et Willie Mae Lee Wong (saxophones), Lucille Dixon (contrebasse) ou Pauline Braddy

(batterie). Voici deux extraits des Sweethearts, tirés de courts métrages

auxquels elles ont participé, d’abord la pièce She’s Crazy with the Heat,

où on entend Vi Burnside et probablement Ray Carter (trompette), puis un

extrait de How About That Jive, où on peut voir Tiny Davis dans une finale

parodiant celles de Louis Armstrong :

On peut voir sur YouTube un bon documentaire d’une demi-heure sur les International Sweethearts of Rhythm, avec des entrevues de plusieurs des anciennes membres de l’orchestre, réalisé en 1986.

-------

La popularité des Melodears et des

Sweethearts va permettre l’éclosion d’autres orchestres féminins un peu partout

dans le monde, jusqu’au Japon et même en URSS! En Angleterre, Ivy Benson dirige

dans les années 1940 un Girls’ Band qui sera l’orchestre de danse en résidence

de la BBC pendant la guerre.

Après la fin du conflit mondial par

contre, les goûts du public vont changer, et la plupart des big bands vont

disparaître. Dans les cabarets des années 1940 et 1950, ce seront plutôt les

artistes solo ou les petites formations qui auront la cote, à commencer par les

pianistes. C’est là qu’on va retrouver, par exemple, Mary Lou Williams. Ayant quitté l’orchestre de Andy Kirk, elle

épouse le trompettiste Harold ‘Shorty’ Baker, avec qui elle rejoint

l’organisation de Duke Ellington, pour lequel elle écrit des arrangements dans

les années 1940. Mais Williams est aussi curieuse des nouvelles formes

musicales qui éclosent alors à New York; elle se fait un peu la marraine des jeunes musiciens modernes, Thelonious

Monk, Bud Powell et Tadd Dameron par exemple. Pour l’orchestre de Dizzy Gillespie, elle écrit

le conte bebop In the Land of Oo-Bla-Dee, mais son œuvre majeure à cette

époque est la Zodiac Suite, basée sur les douze signes du zodiaque,

chaque mouvement dédié à un de ses amis musiciens. Enregistrée pour Moe Asch en

juin 1945, la suite est présentée avec orchestre à Town Hall en décembre. En

voici deux extraits, le premier illustrant son propre signe, le taureau, et le

second dédié à celles qu’elle décrit comme «mes amies les bombes», l’actrice

Imogene Coca, la chanteuse Ethel Waters et la danseuse Katherine Dunham :

Williams enregistre d’ailleurs

abondamment pour Asch dans les années 1940, en solo

et avec de petits groupes, et elle dirige aussi ses propres groupes féminins

(trios, quartettes, quintettes), notamment avec la vibraphoniste Margie Hyams

et la guitariste Mary Osborne. Mais bientôt, devant une certaine frustration face

à la manière dont elle est souvent reléguée à sa vieille image de pianiste de

boogie-woogie, Mary Lou Williams se rend à Londres en 1952; elle va rester deux ans sur le Vieux Continent, surtout à Paris; elle

y enregistre en compagnie d’autres expatriés américains, par exemple Don Byas

ou l’ancien trompettiste de Duke Ellington, Nelson Williams. Mais elle vit

alors un certain désabusement, et décide d’abandonner la musique en 1954 pour

se retirer dans la campagne française; nous reprendrons l’histoire de Mary Lou

Williams plus loin…

Parmi les instrumentistes qui seront

actives dans l’après-guerre, mentionnons la contrebassiste Vivien Garry, qui sera surtout connue pour avoir

dirigé ses propres groupes, notamment avec son mari, le guitariste Arvin

Garrison, mais aussi un quintette féminin avec l’ancienne trompettiste des

Sweethearts of Rhythm, Edna Williams. La vibraphoniste Marjorie (ou Margie) Hyams

s’est fait connaître au sein des orchestres de Woody Herman et Flip

Phillips dans les années 1940; elle dirige ensuite son propre trio en plus

d’enregistrer avec deux groupes féminins, les Hip Chicks et les Girl Stars de

Mary Lou Williams. Elle rejoint le fameux quintette de George Shearing en 1949,

mais elle abandonne la musique l’année suivante suite à son mariage.

La réalité de beaucoup de femmes

instrumentistes dans l’univers des cabarets de

l’après-guerre fera que nombre de celles-ci devront aussi être chanteuses pour

pouvoir percer; on peut imaginer que comme la grande majorité des femmes de

jazz étaient chanteuses, le public s’attendait à ce qu’une femme en vedette

pousse un peu la chanson (ce qui peut nous sembler idiot aujourd’hui, mais qui

était certainement la réalité de cette époque); d’autre part, on considérait

souvent une instrumentiste féminine comme une «attraction» (attitude qui durera

très tard, bien après que des pionnières aient prouvé leurs talents

d’instrumentistes, hélas), ce qui pouvait impliquer la démonstration de

plusieurs talents, soit de danseuse ou de chanteuse (on remarquera par exemple,

dans les films de l’époque, qu’on mettait beaucoup plus l’accent sur les

qualités vocales des vedettes issues du monde du jazz, qu’elles soient hommes

ou femmes).

Parmi les pianistes qui s’illustrèrent

aussi comme chanteuses dans les années 1940 et 1950, mentionnons par exemple Julia Lee; d’abord active à Kansas City dans les

années 1920 et 1930 comme chanteuse dans l’orchestre de son frère, George E.

Lee, elle atteint une grande popularité avec ses disques des années 1940 pour

Capitol, notamment quelques chansons «risquées» (pas nécessairement

«cochonnes», mais avec des sous-entendus un peu grivois). Ses disques de cette

époque ne nous permettent pas tant d’apprécier son jeu de piano solide, infusé

de boogie woogie. Excellente dans ce style était Cleo

Brown, qui avait été influencée par le grand pianiste de boogie Pinetop

Smith; spécialiste des chansons humoristiques, on l’a parfois comparée à Fats

Waller, à qui elle fait effectivement un peu penser sur ce Pelican Stomp

entièrement instrumental gravé en 1935 pour Decca :

Une autre pianiste et chanteuse qu’on

a associée à Fats Waller, qui l’avait découverte alors qu’elle n’avait que 17

ans, Una Mae Carlisle a gravé plusieurs faces pour Bluebird, puis pour Joe

Davis, avant d’animer son propre Una Mae Carlisle Radio Show. Du côté du

boogie woogie, on retrouve Hadda Brooks,

qui eut une longue carrière qui allait la mener jusqu’en Australie, et dans les

clubs de Hollywood et New York au-delà de son 80e anniversaire. Située

pour sa part entre le jazz et le R&B naissant, Nellie

Lutcher était une autre

pianiste-chanteuse qui a influencé Nina Simone, entre autres; pour son jeu de

piano, elle s’était fortement inspirée de Nat ‘King’ Cole, avec qui elle a

enregistré quelques duos. À la fois pianiste et vibraphoniste, Dardanelle Breckenbridge a notamment enregistré avec Lionel Hampton, avec qui elle

apparaissait parfois au Cafe Zanzibar; elle dirigea son propre trio dès

les années 1940. Pianiste virtuose, Hazel Scott livrait parfois des performances plutôt étourdissantes où elle jouait de deux pianos à la fois. Apparaissant dans plusieurs

films hollywoodiens, elle avait aussi la réputation d’être une artiste engagée;

mariée au révérend Adam Clayton Powell Jr., Scott était une militante des

droits civiques et s’était élevée contre le maccarthysme. En 1955, elle grave un

disque pour le label de Charles Mingus et Max Roach, Debut; deux ans plus tard,

face au climat politique répressif aux USA, elle s’installe en France. Revenue en

Amérique en 1967, Hazel Scott est décédée en 1981. Comme Scott, Dorothy Donegan pouvait

jouer autant Rachmaninoff que du piano stride; on raconte que Art Tatum avait

déclaré à son sujet qu’elle était la seule femme pianiste dont le jeu pouvait

le motiver à rentrer pratiquer! Beryl Booker s’était fait connaître au sein du trio du

contrebassiste Slam Stewart dans les années 1940; accompagnatrice de Dinah

Washington, elle dirigea son propre groupe au Birdland pendant un temps avant

de fonder un trio féminin avec la contrebassiste Bonnie Wetzel et la batteuse

Elaine Leighton. Après un passage en Europe, où son trio accompagne Billie

Holiday et enregistre avec Don Byas, Booker accompagne de nouveau Dinah

Washington avant de disparaître de l’avant-scène; elle est apparemment restée

active sur la scène de Philadelphie jusqu’à sa mort en 1978. Si Barbara Carroll avait

été une des premières instrumentistes féminines à adopter le langage bop, elle

a aussi été une habituée des clubs huppés comme le Embers à New York. Si sa

carrière a connu un passage difficile dans les années 1960, elle a été relancée

dans les années 1970, et Carroll est restée active au-delà de son 90e

anniversaire; elle est décédée en 2017. Longtemps associée à son deuxième mari,

le contrebassiste Milt Abel, Bettye Miller a fréquenté les clubs de Kansas City

dans les années 1950 avant d’être en vedette elle aussi au Embers et à Las

Vegas; elle est morte du cancer en 1977.

Les pianistes des années 1940 et 50 ne

seront pas les seules musiciennes à s’illustrer comme chanteuses de talent; la

trompettiste Clora Bryant, par exemple, qui était aussi une

excellente chanteuse, confie à Linda Dahl : «Je me suis rendue compte que

je devais chanter – ils en veulent deux pour le prix d’une. Ils ne veulent pas

qu’on reste debout à juste jouer, sinon ils ne vous apprécieront pas. C’est une

des raisons pour lesquelles j’ai commencé à chanter, mais je me suis aussi

rendue compte que j’aimais ça, alors je le fais de plus en plus.» Active

sur la bouillonnante scène de Los Angeles dans les années 1940, Bryant va

s’affirmer comme la première femme trompettiste à adopter le bebop, sous

l’influence de Dizzy Gillespie, qui lui prodiguera souvent ses encouragements. En

Californie, elle croise Dexter Gordon, Wardell Gray, Sonny Criss, et plus tard,

à l’époque du Lighthouse sur la plage, Shorty Rogers, Max Roach et Clifford

Brown. Dans les années 1950, elle fait partie d’un sextette féminin dirigé par

la violoniste Ginger Smock; mais ce sera surtout grâce à des engagements à Las

Vegas, où elle croise deux de ses idoles, Harry James et Louis Armstrong, et

dans les chics clubs de New York et des Catskills que Bryant va véritablement

gagner sa vie. Suite à une crise cardiaque dans les années 1990, elle doit

abandonner la trompette, mais elle continuera à se produire comme chanteuse;

elle est décédée en 2019 à l’âge de 92 ans. Écoutons un extrait de son seul

album, Gal with a Horn, paru en 1957 :

Le portrait rapide que je viens de

faire de plusieurs instrumentistes-chanteuses ne doit pas faire penser que

l’essentiel du jazz joué par des femmes dans les années 1940, 50 et 60 l’était

dans les casinos de Las Vegas, les hôtels de montagne fréquentés par let jet

set et les clubs chics de Manhattan; certaines

instrumentistes de cette époque vont aussi se démarquer dans des

contextes moins luxueux, certaines atteignant même un statut équivalent à celui

de leurs collègues masculins. Il faut comprendre que la dominante masculine

implicite dans toute la sous-culture jazzistique, comme on l’a vu jusqu’ici, a

longtemps rendu les possibilités de percer presque impossibles pour les femmes.

Les qualités d’un jazzman (le terme lui-même est délibérément articulé comme

«homme-jazz») ont longtemps été assimilées à des traits dits «masculins» :

grande confiance en soi, agressivité, compétitivité, puissance dans le jeu; à

tel point que les musiciens démontrant des qualités plus «féminines» ont

souvent été ostracisés au sein de leur propre communauté (qu’on pense aux

difficultés de Lester Young, dont le jeu aérien se distinguait à ses débuts du

style alors dominant, vu comme plus «viril», issu de Coleman Hawkins). Il faut dire

aussi que la vie de musicien de jazz ne

correspondait pas vraiment à l’image que la société se faisait du rôle

traditionnel de la femme : longues absences du foyer, vicissitudes de la

vie de tournée (souvent dans des conditions qui exposaient les artistes au

racisme et à d’autres formes de violence), ainsi que de longues heures passées

dans des lieux souvent peu recommandables (qu’on pense aux clubs d’une certaine

époque, souvent gérés et fréquentés par la pègre); tout ceci sans même

mentionner la propension des musiciens à l’alcoolisme ou à la toxicomanie… La

compétition pour obtenir les meilleurs engagements s’inscrivait par ailleurs

dans ce machisme environnant, où un homme aurait difficilement accepté de se

voir surclassé par une femme jouant du même instrument. Ces attitudes vont

largement écarter les femmes instrumentistes de l’avant-scène, celles-ci

s’attirant même un certain mépris de la part de leurs collègues masculins –

combien de fois a-t-on entendu des jazzmen dire : «c’est pas mal pour une

femme»? Mais progressivement, les femmes instrumentistes vont se tailler leur

propre place dans cette culture, et le talent et la persévérance de certaines

finira par leur valoir le respect et les encouragements de certains collègues

masculins, voire de certains critiques, comme Leonard

Feather, par exemple, qui a eu plusieurs initiatives intéressantes pour

mettre de l’avant les femmes instrumentistes, notamment un disque de 1954 baptisé Cats vs. Chicks,

où le groupe de Clark Terry et celui de Terry Pollard traitaient les mêmes

thèmes en alternance. Voici un extrait de ce disque où on peut entendre le

groupe de Pollard, avec Beryl Booker au piano, Elaine Leighton à la batterie,

Norma Carson à la trompette, Mary Osborne à la guitare, Corky Hecht (ou Hale) à la harpe et Pollard au

vibraphone :

On peut inscrire ce disque dans un

mouvement qui vise à une meilleure reconnaissance et une meilleure visibilité

des instrumentistes féminines à cette époque; il faut dire que nombre de femmes

de grand talent vont émerger dans les années 1950, dont plusieurs n’avaient rien

à envier aux hommes de jazz contemporains.

C’est certainement le cas de la

tromboniste Melba Liston. Née à Kansas

City, elle déménage avec sa mère à Los Angeles à l’âge de 10 ans. Encore

adolescente, elle fait partie d’un orchestre accompagnant les numéros au

Lincoln Theatre; c’est là qu’elle commence à écrire des arrangements, d’abord

de manière plutôt autodidacte : «(le chef d’orchestre) m’a dit :

‘Sais-tu écrire?’ J’ai dit : ‘Oh, oui.’ Alors il a fallu que je retourne

voir mes professeurs pour qu’ils me montrent comment on organise un score et

tout.» Bientôt, elle rejoint l’orchestre de Gerald Wilson et réalise ses

premiers disques, notamment avec un ancien camarade de classe, Dexter Gordon, en 1947. Deux ans plus tard, c’est

Dizzy Gillespie qui l’appelle à New York pour jouer et composer pour son big

band; elle le retrouvera aussi plus tard dans les années 1950, lors des tournées

de Dizzy pour le Département d’État. En 1959 paraît sur Metrojazz Melba Liston and her ‘bones, où ses interlocuteurs

sont entre autres les trombonistes Al Grey, Jimmy Cleveland et Slide Hampton. À

la même époque, elle écrit des arrangements pour Randy Weston, notamment pour

ses albums Uhuru Afrika et Highlife, et elle tourne avec un

groupe féminin, notamment aux Bermudes. En 1960, on la retrouve au sein de

l’orchestre que Quincy Jones amène en Europe; on peut la voir ici en solo avec

cet orchestre, dans son propre arrangement de cette ballade de Larry Clinton

inspirée de Debussy, My Reverie :

Si

Melba Liston dirige parfois ses propres groupes dans les années 1960, elle est

surtout active comme musicienne de studio et arrangeuse. En 1973, elle

collabore de nouveau avec Randy Weston pour l’album Tanjah, mais

l’année suivante elle décide de se rendre en Jamaïque, où elle est directrice

du département afro-américain au sein de l’Institute of Music; elle écrit aussi

la musique d’un film jamaïcain, Smile Orange. Liston va rester à l’extérieur

des USA pendant presque toutes les années 1970; nous la retrouverons plus tard.

Camarade de classe de Melba Liston à

Los Angeles, la saxophoniste Elvira ‘Vi’ Redd était la fille du batteur de la Nouvelle-Orléans

Alton Redd. Comme Liston et Clora Bryant, Redd a surtout été active sur la Côte

Ouest; influencée par Charlie Parker, elle a une sonorité bluesy qui lui

permet de se glisser autant dans des contextes plus modernes (elle a collaboré

avec Max Roach, Roland Kirk et Dizzy Gillespie), que dans des situations où un

style plus classique est de mise, par exemple avec l’orchestre de Count Basie,

avec lequel elle s’est rendue jusqu’en Afrique en 1968. Fait rare pour une

instrumentiste féminine, elle a fait paraître deux albums sous son nom au début

des années 1960, d’abord Bird Call pour United Artists, puis Lady

Soul pour Atco. On l’aperçoit dans un extrait de l’émission de télévision Jazz

Scene USA en 1962, avec entre autres le trompettiste Carmell Jones; elle

joue une des pièces tirées de son album Bird Call, une composition de

Leonard Feather qui est aussi un hommage à une des principales inspirations de

Redd, I Remember Bird :

Beaucoup

connaissent sans doute Marian McPartland pour sa

remarquable émission Piano Jazz, où elle reçut pendant plus de 30 ans à

la radio publique des musiciens de jazz en entrevues et en musique; mais son

parcours est assez singulier : pianiste britannique (née Marian Turner),

elle s’engage dans l’USO (United Service Organisation) pendant la guerre pour

jouer de la musique pour les troupes. Au cours d’une jam session en Belgique,

elle rencontre le trompettiste américain Jimmy McPartland, qu’elle va épouser

et avec lequel elle gagne les USA en 1946. Sous le nom de scène de Marian Page, elle se produit surtout avec les groupes

de Jimmy et commence à composer. C’est au début des années 1950 que sa carrière

solo va prendre son envol, cette fois sous le nom de Marian McPartland :

elle se produit surtout en trio et est remarquée

par Leonard Feather et force l’admiration de plusieurs musiciens, notamment

Coleman Hawkins. Elle enregistre pour Savoy et débute un engagement à la

Hickory House, sur la 52e rue à New York, où elle sera régulièrement

en vedette jusqu’au début des années 1960; jusqu’en 1956, son batteur est Joe

Morello, qui rejoindra bientôt le fameux quartette de Dave Brubeck. Parmi ceux

qui viennent souvent l’entendre, on retrouve nul autre que Duke Ellington. Tout

au long des années 1950 et 60, elle écrit aussi pour le célèbre magazine de

jazz Down Beat.

Si McPartland

est moins active sur les scènes dans les années 1960, elle va se consacrer à

l’éducation et animer une émission de radio hebdomadaire; c’est à ce moment

qu’elle commence à réaliser des interviews avec différents musiciens, une

pratique qu’elle va continuer pour la radio publique américaine (NPR) à partir

de la fin des années 1970. Au début de la décennie 70, elle avait aussi fondé le

label Halcyon, sur lequel elle fait paraître ses

propres albums, mais aussi des disques de Earl Hines, Dave McKenna et Jimmy

Rowles; par la suite elle sera surtout associée au label Concord, qui publiera

aussi plusieurs disques transcrivant ses rencontres pour Piano Jazz. Divorcée

de Jimmy McPartland en 1967, elle en reste tout de même très proche, et les

deux vont souvent collaborer musicalement jusqu’à la mort de Jimmy en 1991.

Elle développe aussi une amitié avec le compositeur Alec

Wilder, à la musique de qui elle dédie un album en 1974. À la fin des

années 1970, Marian McPartland s’implique dans plusieurs évènements visant à

valoriser la présence des femmes dans le jazz, notamment le Women’s Jazz

Festival de Kansas City, en 1978, dont nous reparlerons plus loin. Dans les

années 1980 et 90, elle dédie plusieurs albums à de grands

compositeurs de l’histoire du jazz, dont Billy Strayhorn, Benny Carter,

Mary Lou Williams et Duke Ellington. En 1998, elle retrouve Joe Morello et le

contrebassiste Bill Crow, son ancien trio de l’époque de la Hickory House, pour

un engagement au Birdland. Pour son 85e anniversaire, NPR lui dédie une émission spéciale enregistrée à ce

même Birdland, où elle a pu retrouver nombre des invités qui étaient passés à

son émission au cours des 25 dernières années, notamment Phil Woods, Jim Hall,

Billy Taylor, Ravi Coltrane et Barbara Carroll. Son dernier album, Twilight

World, est paru en 2008; en 2011, elle passe la main de son émission au

pianiste Jon Weber. Marian McPartland est décédée en 2013 à l’âge de 95 ans.

Voici cette grande dame du piano en 1975, interprétant sa composition Afterglow :

Contemporaine de McPartland, la

guitariste Mary Osborne s’illustre dans l’après-guerre comme une des

meilleures guitaristes modernes. Née dans le Dakota du Nord, Osborne est

marquée par la rencontre de Charlie Christian, qu’elle entend dans son

adolescence et qui va lui prodiguer ses encouragements tout en l’initiant au

style qu’il a développé, style adapté à cet instrument qui est alors encore

relativement nouveau, la guitare électrique. Rejoignant New York avec

l’orchestre de Buddy Rogers en 1940, Mary Osborne y deviendra vite une habituée

des clubs de la 52e rue. En 1945, lors d’un concert à Philadelphie

qui met aussi en vedette Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Coleman Hawkins et

Art Tatum, c’est pourtant elle qui est remarquée par la critique et le public!

Un peu plus tard la même année, elle assure l’introduction d’un concert

all-star organisé à la Nouvelle-Orléans par le magazine Esquire, où on entend

aussi Louis Armstrong. Bientôt, elle enregistre avec Mary

Lou Williams (au sein de ses Girl Stars), avec Coleman Hawkins, et avec son

propre trio. Mais, dit-elle, ses propres disques n'étaient pas à proprement

parler des disques de jazz : «j’aime bien la façon dont Bucky Pizzarelli

décrit le genre de chose que nous faisions alors – déguiser du jazz en musique

d’hôtel (c.à.d.

lounge, c'est moi qui souligne). Et c’était à peu près ça. […] On a enregistré

d’abord pour Signature Records, puis Decca et leur sous-label, Coral. Pour Decca c’était essentiellement commercial. On avait des

chansons et un petit groupe comme celui de Nat (King) Cole; le mien était dans

la même veine que le sien […]». Osborne jouira d’une bonne visibilité également

à la radio, avec le quartette du pianiste Elliot Lawrence, pour l’émission du

matin à CBS, pendant plus de 10 ans. En 1960 paraît un album sous son nom, A Girl and her Guitar. À la fin des années 1960,

elle déménage en Californie où elle fonde avec son mari, le trompettiste Ralph

Scaffidi, la Osborne Guitar Company. Toujours active dans les années 1970, elle

enseigne et apparaît dans divers festivals; elle grave un nouvel album pour l’étiquette Stash au début des

années 1980. Un an avant sa mort de la leucémie (en 1992) elle s’était produite

au Village Vanguard. Écoutons et regardons cette guitariste exceptionnelle dans

deux extraits de l’émission de Art Ford, Jazz Party, à la fin des années 1950 :

(Dans le premier extrait on aura remarqué celle qui, assise à côté de Mary Osborne, paraissait goûter son solo, Billie Holiday elle-même!).

-------

Nous avons entendu plus tôt la

vibraphoniste Terry Pollard; originaire

de Detroit, Pollard était en fait principalement une pianiste, d’abord active

sur la scène locale. Repérée par le vibraphoniste Terry Gibbs, elle fait partie

du groupe de ce dernier tout au long des années 1950, et elle réalise un unique disque sous son nom pour Bethlehem en 1955. On

la retrouve sur disque par la suite avec Yusef Lateef et Dorothy Ashby (qui

étaient alors encore des musiciens locaux), mais, marquée par le racisme, elle

restera principalement basée à Detroit et ne se produira plus que de façon

irrégulière, le plus souvent avec son propre trio dans un club baptisé le Hobby

Bar; elle accompagnera même les Supremes à l’occasion. Souffrant d’un anévrisme

et d’un AVC en 1978, elle restera partiellement paralysée, mais elle continuera

de pratiquer avec sa seule main droite. Elle est décédée en 2009.

Une autre pianiste qui a eu une courte

carrière, Lorraine Geller a quand même un

petit legs discographique. Née Lorraine Walsh dans l’Oregon, elle débute dans

un combo dirigé par l’ancienne vedette des Sweethearts of Rhythm, Anna Mae

Winburn. En 1951, elle épouse le saxophoniste Herb Geller, et les deux

deviennent des musiciens très actifs sur la scène californienne, réalisant quelques

sessions en quartette et en sextette pour EmArcy. On entend également la

pianiste auprès de Maynard Ferguson, dans le quartette du contrebassiste Red

Mitchell, et comme accompagnatrice de la chanteuse Kay Starr. Décédée

subitement en 1958, Lorraine

Geller laisse également un unique disque en trio pour l’étiquette Dot, Lorraine

Geller at the Piano, enregistré en 1954 mais paru de manière posthume; écoutons

en un extrait, une des compositions de la pianiste baptisée Mystery

Theatre :

Parmi les autres pianistes actives

dans les années 1950 et 60, mentionnons d’abord Pat

Moran, qu’on aurait pu inclure dans la liste des

pianistes-chanteuses un peu plus tôt, mais qu’on connaît probablement plutôt

aujourd’hui pour son album This is Pat Moran, de 1958, où on pouvait

entendre le grand contrebassiste Scott LaFaro peu avant qu’il ne rejoigne le

trio de Bill Evans. Remarquée par Nat King Cole et Miles Davis, influencée par

Bud Powell, Moran accompagne aussi une de ses bonnes amies, la chanteuse

Beverly Kelly. Fixée sur la Côte Ouest, elle fait partie du big band de Terry

Gibbs. Si elle semble avoir abandonné le jazz, dans une entrevue de 2020 elle

raconte que lorsque Miles Davis est passé la voir au Birdland, il aurait dit "that

bitch can play!"; «c’est probablement le meilleur compliment qu’on m’ait jamais

fait!» affirme-t-elle alors. Pour sa part, Patti Bown était déjà

une amie d’enfance de Quincy Jones; elle fera plus tard partie de l’orchestre

que celui-ci amène en Europe pour la revue Free and Easy. Elle était

aussi une des accompagnatrices préférées de Gene Ammons, apparaissant sur

plusieurs de ses albums; elle a aussi laissé un très bon disque sous son nom

pour Columbia, Patti Bown Plays Big Piano. Aveugle dès l’âge de 6 ans, Valerie Capers avait

écrit plusieurs pièces pour l’orchestre de Mongo Santamaria, au sein duquel son

frère Bobby était saxophoniste. Si le frère et la sœur réalisèrent aussi un

45-tours soul pour Atlantic, l’album de Valerie pour le même label, Portrait in Soul, de 1966, est bel et bien un album de jazz où on entend entre

autres le saxophoniste Robin Kenyatta. Si la carrière de Bertha Hope a été plutôt tardive, elle avait déjà baigné

dans le jazz depuis sa jeunesse : déjà amie de Eric Dolphy dans son

adolescence, elle est influencée par Bud Powell, dont le frère Richie lui prodigue

des cours informels. Elle s’intéresse aussi à la musique de Thelonious Monk, et

épouse bientôt un autre pianiste au style très moderne, Elmo Hope; on l’entend

sur quelques duos avec lui sur le disque Hope-Full, enregistré et paru

en 1961. Après la mort de Elmo en 1967, elle forme un groupe pour jouer ses

compositions avec le contrebassiste Walter Booker, qui deviendra son compagnon.

Si elle ne sera pas active musicalement durant la majorité des années 1970,

elle en profite pour parfaire son éducation musicale et revient au jazz au

début des années 1980, s’intéressant entre autres à la musique de Ornette

Coleman. Elle réalise ses premiers albums sous

son nom dans les années 1990, mettant souvent à son répertoire des compositions

de Elmo Hope. Elle fait aussi partie du groupe féminin Jazzberry Jam, avec les vétéranes

Carline Ray et Paula Hampton, entre autres. Si Jane

Getz a surtout été une musicienne de studio très prolifique dans les

années 1970 - réalisant même quelques albums de musique pop, entre autres sous

le pseudonyme de Mother Hen - elle avait pourtant débuté dans des groupes de

jazz sans concession, ceux de Charles Mingus et Pharoah Sanders, avec lesquels

elle a enregistré. Revenue au jazz dans les années 1990 avec un album baptisé

ironiquement No Relation (un clin d’œil à Stan Getz, avec qui elle n'avait donc aucun lien de parenté...), elle a notamment

collaboré avec le vibraphoniste Dave Pike.

Si les combos avec orgue, dont la

popularité va exploser au début des années 1960, seront souvent prétextes à une

forme de jazz perçue comme assez virile, on va retrouver, au milieu des Brother

Jack McDuff, Johnny Hammond Smith, Richard Groove Holmes et autres Baby Face

Willette, une figure féminine assez importante, Shirley

Scott, qu’on avait surnommée Queen of the Organ. Rendue

célèbre par sa collaboration avec le saxophoniste Eddie ‘Lockjaw’ Davis dès la

fin des années 1950, elle va également réaliser un nombre impressionnant de

disques sous son nom, d’abord pour Prestige, puis pour Impulse, souvent avec

son mari, le saxophoniste Stanley Turrentine. Dans les

années 1970, elle tourne et enregistre avec un autre saxophoniste,

Harold Vick; les voici par exemple jouant une composition de Vick, Don’t

Look Back :

Après un certain déclin des groupes

avec orgue dans les années 1970 et 80, Shirley Scott va connaître un certain

regain d’activité dans les années 1990; elle est décédée en 2002. Parmi les

autres organistes féminines, mentionnons Trudy Pitts,

qui a aussi enregistré pour Prestige; Rhoda Scott,

dont la carrière s’est surtout déroulée en France; et Gloria Coleman, qui avait d’abord été

contrebassiste et dont l’album de 1964 pour Impulse, Soul Sisters,

mettait aussi en vedette la batteuse Pola Roberts.

Pendant cette période où le combo avec

orgue règne, la saxophoniste Willene Barton va

développer une amitié avec celui qui avait un peu lancé la carrière de Shirley

Scott, Eddie ‘Lockjaw’ Davis, qui sera même un temps l’agent de Barton. Saxophoniste

au jeu vigoureux dans la lignée de Elsie Smith, celle-ci avait été marquée dans

son adolescence par une apparition des Sweethearts of Rhythm à l’Apollo de

Harlem; dans le portrait qu’en fait Linda Dahl, Barton souligne le choc qu’elle

a reçu devant le spectacle presque inattendu d’un orchestre de femmes :

«j’étais en totale admiration. J’ai pensé : ‘Oh, ça alors, ces filles

peuvent faire ça – alors moi aussi.’ » Au début des années 1950, elle rejoint

un orchestre dirigé par l’ancienne directrice des Sweethearts, Anna Mae

Winburn; plus tard elle co-dirigera des groupes avec une autre ancienne des

Sweethearts, la saxophoniste Myrtle Young, puis avec Elsie Smith. Si elle a

surtout acquis un public au niveau local, elle a connu une certaine renaissance

dans les années 1980. Écoutons un extrait de son seul album, There She Blows,

également édité sous le titre The Feminine Sax, avec l’organiste Dayton

Selby :

Parmi les musiciennes qui vont émerger

dans les années 1950 et 60, toutes ne seront pas originaires des USA; en

Allemagne, par exemple, sur la scène de Francfort, on retrouve la pianiste Jutta Hipp. Membre du groupe du saxophoniste Hans

Koller, elle dirige son propre quintette à partir de 1953, avec les

saxophonistes Emil Mangelsdorff et Joki Freund. C’est grâce à Leonard Feather,

qui l’entend à cette époque, qu’elle fait paraître un

disque pour Blue Note en 1954; elle émigre bientôt à New York, où Feather

l’aide à trouver un engagement à la Hickory House. Elle apparaît au festival de

Newport en 1956, et réalise trois autres albums pour

Blue Note, dont un avec Zoot Sims. Mais sa carrière va prendre fin de manière

abrupte; dans les années 1960 on la retrouve dans une fabrique de vêtements, et

elle abandonne progressivement la musique. Elle va se consacrer à la peinture

et au dessin, mais souffre de dépression et se coupe de la plupart de ses

contacts dans le monde du jazz. Elle est décédée en 2003. En 2015, l’étiquette BE Jazz a produit un coffret de 6

CD plus 1 DVD dédié à sa musique et à son œuvre plastique.

Une pianiste qui aura une carrière

plus féconde, Toshiko Akiyoshi est venue au jazz dans l’atmosphère très américaine régnant

au Japon après la guerre. Elle assimile vite les sons du jazz moderne, et fonde

au début des années 1950 le Cozy Quartet, avec le saxophoniste Sadao Watanabe. Remarquée

par Oscar Peterson lors d’une tournée de ce dernier au Japon, elle enregistre sur place une session pour le producteur Norman

Granz, avec les musiciens de Peterson. Elle part étudier aux USA, à la

prestigieuse Berklee School of Music, en 1956; performant à cette époque en kimono

traditionnel, elle cause une certaine sensation et est souvent invitée au

festival de Newport. Rencontrant le saxophoniste Charlie Mariano, elle l’épouse

en 1959; les deux vont co-diriger un quartette,

puis faire plusieurs séjours au Japon dans les années 1960. Voici un rare

extrait de Akiyoshi à cette époque, en solo, filmée par l’INA en France en

1965 :

Après avoir divorcé de Mariano en

1967, Toshiko Akiyoshi épouse le saxophoniste et

flûtiste Lew Tabackin en 1969; installés en Californie, les deux fondent en

1973 le Toshiko Akiyoshi-Lew Tabackin Big Band, qui deviendra vite l’un des

orchestres de jazz les plus créatifs de son époque, et le véhicule principal pour

les compositions de la pianiste. Utilisant des éléments tirés de la musique et

des traditions japonaises dans un contexte très moderne, Akiyoshi se révèle comme une compositrice unique et

une cheffe d’orchestre de grand talent, servie par des musiciens de premier

ordre, dont les saxophonistes Bill Perkins et Gary Foster et le tromboniste

Britt Woodman, un ancien de chez Duke Ellington. Akiyoshi et Tabackin fondent

leur propre label, Ascent Records, en 1980, et déplacent leurs activités à New

York en 1982. L’orchestre prend bientôt le nom de Toshiko Akiyoshi Orchestra,

avec un personnel plus newyorkais cette fois, dont Frank Wess, Brian Lynch,

Conrad Herwig et Jim Snidero; l’orchestre existe jusqu’en 2003, réalisant en 2001

une des œuvres maîtresses de Akiyoshi, la suite Hiroshima

– Rising from the Abyss. Toshiko Akiyoshi a 92 ans aujourd’hui; je crois

qu’elle est toujours active.

Si Jutta Hipp et Toshiko Akiyoshi ont

atteint une certaine notoriété en venant aux USA, il y a d’autres musiciennes

dont le talent a surtout fleuri sur des scènes locales ou nationales; c’est le

cas par exemple des saxophonistes Britanniques Kathleen

(ou Kathy) Stobart et Barbara

Thompson. Stobart avait d’abord joué avec l’orchestre de Vic Lewis avant de

former son propre groupe au début des années 1950; mais elle est surtout connue

pour ses collaborations avec le trompettiste Humphrey Lyttelton, d’abord à la

fin des années 1950, puis au début des années 1970 et de nouveau dans les

années 1990. À la fin des années 1970, elle

forme un quintette avec notamment le trompettiste Harry Beckett. Si Stobart a

surtout œuvré sur la scène britannique, elle est apparue au festival de Nice avec

son propre groupe, et à New York avec Zoot Sims. En 1982, elle est la tête d’affiche

du premier festival de jazz consacré aux femmes en Angleterre. Prenant sa

retraite de la scène en 2007, Kathy Stobart est décédée en 2014, à l’âge de 89

ans.

Barbara Thompson

appartient

à une plus jeune génération de musiciens anglais nés pendant la guerre et qui

marqueront la scène à partir de la fin des années 1960. Mariée au batteur du

groupe progressif et jazz-rock Colosseum, Jon Hiseman, Thompson apparaît sur

certains albums de cette formation au début des années 1970. Membre de

l’orchestre du compositeur Neil Ardley, elle participe à sa trilogie formée par

les albums A Symphony of Amaranths, Kaleidoscope of Rainbows et Harmony

of the Spheres. À la fin des années 1970, elle fait partie des membres

fondateurs de l’United Jazz+Rock Ensemble avec les Allemands Wolfgang Dauner et

Volker Kriegel; elle dirige aussi ses propres groupes, dont Paraphernalia, groupe

jazz-rock toujours actif. Après un diagnostic de la maladie de Parkinson en

1997, Thompson réduit son activité. En 2020 sont parus un nouvel album de

Paraphernalia, Bulletproof, où le groupe, sans Thompson, joue sa musique

avec le National Youth Jazz Orchestra; la même année est

parue une anthologie de 14 disques compacts consacrée à ses enregistrements

pour la BBC.

D’origine néo-zélandaise, la pianiste Judy Bailey est

active à Sydney en Australie depuis le début des années 1960. Elle apparaît sur

des disques des saxophonistes Errol Buddle et Don Burrows avant de diriger ses

propres sessions pour CBS. Enseignante au conservatoire de musique de Sydney,

elle a aussi dirigé le Sydney Youth Jazz Ensemble; dédiée à l’enseignement,

elle a aussi travaillé à des programmes pour rejoindre les jeunes enfants. Son

album fusion de 1976, Colours, est aujourd’hui très recherché par les

collectionneurs. Récipiendaire de nombreux prix, elle a mené une tournée avec

son quartette en Asie du Sud-Est; on l’a aussi entendue en concert à l’opéra de

Sydney.

Dans son livre, Linda Dahl cite une

étude réalisée par deux musicologues en 1978, étude ayant trait au lien que